The Cluster of Excellence »Matters of Activity« aims to create a basis for a new culture of materials. The central vision of the Cluster is to rediscover the analog in the activity of images, spaces and materials in the age of the digital. Biology and technology, mind and material, nature and culture intertwine in a new way.

![]()

Open Space Event, 9 November 2023. Copyright: Matters of Activity

Activarium

MoA's Showroom and Workspace

Science Communication | Air | Sand | Bacteria | Cellulose | Cloud | Fungi/Mycelium | Hemp | Prototype / Model | Stretching Materialities | Material Legacies | Daoula Sheen | Textiles | Tree Bark | Yarns/Fibers | XR | Willow | Wool | Water | Wood With the »Activarium«, we want to actively engage with potential partners from the industry, start-ups, NGOs, politics and society as a whole to initiate an exploratory exchange on active materials, bio- & culture-inspired innovation as well as sustainability approaches. We want visitors to experience our prototypes to make MoA’s intentions and research tangible and accessible. The »Activarium« serves as a work-in-progress showcase of different research strands and processes. Our visitors can dive into the research as it's happening, before its published results.

Walk in and experience the »Activarium« Tuesdays, 10.00 am–12.15 pm or Thursdays, 2.00–4.00 pm! If you are a group of more than 5 people or if the opening hours do not fit your schedule, please contact us via moa.activarium@hu-berlin.de to schedule a visit!

more

Do you want to know more about...?

![]()

Gestalten mit Cellulose, Wasser und Luft. Copyright: Eva Bullermann

9.5.2024

Magic Machines aus Bio-Plastik

Nächster Open Lab Abend der Reihe »Materialzukünfte besuchen« im Futurium

Material Form Function | Robotics | Cellulose | Water | Collactive Materials | Speculative Design | Science Communication In diesem Workshop geht es um flexible Materialien wie Cellulose, Bio-Plastik und Silikon als mögliche (neue) Materialien für Soft Robotics oder gar biologische Maschinen. Soft Robotics ist ein relativ junges Forschungsfeld, das sich mit alternativen Ansätzen zur Gestaltung der Maschinen von morgen beschäftigt. Wie können wir Maschinen bauen, damit sie sensibler und anpassbarer werden? Können wir dafür adaptive vielleicht sogar nachhaltige Materialien nutzen, statt immer mehr Metall, Plastik und Energie zu verbrauchen? Mit den Design-Forscherinnen Anna Schäffner und Eva Bullermann spekulieren wir darüber, wie die Maschinen der Zukunft gestaltet sein könnten. Wie sieht deine Magic Machine aus?

more

![]()

Adrien Douady, John Hubbard, Fractal Matings, 1982.

2.5.2024

Pixels and Pencils

Nina Samuel Contributes to Workshop about Computer Visualizations in the Sciences in Paris

Object Space Agency The images of chaos and fractal geometry are probably the best-known mathematical symbols of the rise of computer visualization in the sciences. While these popular pictorial inventions of the mid-1980s and 1990s had a rather low epistemic potential and no direct relation to the operations of the thinking mind, the situation was quite different in the years before their popularization. In her talk on May 2nd at the workshop »Writing the History of Computer Visualizations in the Sciences« at Paris, MoA researcher Nina Samuel will discuss the relationship between abstract reasoning and visual imagination in complex dynamics and fractal geometry from 1960–1980.

more

![]()

Verbautes Wetter. Copyright: Literaturforum am Brechthaus

3.5.2024

Verbautes Wetter

Cluster Member Michaela Büsse in Conversation with Joana Moll and Diego Rybski

Material Form Function | Sand | Air The building masses produced by humans have a direct impact on the weather. Buildings and construction account for 30 percent of Germany's CO2 emissions. The concretization of the land not only creates new heat phenomena with urban heat islands, but also a largely uncontrolled and far-reaching exploitation of natural resources such as sand and gravel. Cluster member Michaela Büsse will be part of the lecture performance and talk »100 Neue Wörter für Wetter: Verbautes Wetter«.

![]()

Poster Lecture Series 2024, Photo: Charlotte Linton. Copyright: Matters of Activity.

2.5.2024–11.7.2024

Cultures of Regeneration

New Lecture Series Organized by MoA Member Lucy Norris Starts on 2 May

Material Form Function | Teaching | Biodesign | Textiles Rapidly increasing socio-ecological damage and the urgent need for care, repair, and recovery have led to renewed calls for regenerative design as a means of wayfinding towards new forms of just and sustainable life on earth, prompting critical questions concerning the reconfigured pasts they invoke to the possible futures they open up. Aiming to (re)design the way we live to support our interdependence on natural ecosystems, regenerative systems thinking is being applied to fundamental fields of human activity, from food production and agriculture to medicine, textiles, architecture, rural revival, and the urban built environment to other-worldly materialities. The lecture series organized by Lucy Norris, which begins on May 2nd, will, among other things, explore how traces of former ways of being in the world and concepts such as ›indigenous knowledge‹ are referenced as ways to move forward and ask what futures are being imagined by whom and for whom, and how some forms of living are enabled while other possibilities are negated.

more

![]()

Copyright: Sistemas Materiales

11.4.2024

Trazos

Pioneering Publication on Biomaterials Launched in Buenos Aires

Material Form Function | Bacteria | Biofilm | Cellulose | Publications | Tree Bark | Fungi/Mycelium »Trazos« is a pioneering publication in Spanish in the interdisciplinary field of biomaterials developments. The book is divided into three sections which explore, interrogate, shape, and reflect on these scientific and creative advancements. This book encourages interaction between the Spanish-speaking community and provides access to a topic predominantly discussed in English. It seeks to stimulate dialogue and amplify the reach of the Latin American biomaterials field to a broader audience. Likewise, it aspires to foster collaborations that transcend language barriers, promoting enriching exchanges of ideas and knowledge. The book, edited by MoA Associated Member Heidi Jalkh and Gisela Pozzetti, and designed by Paula Rodríguez, includes contributions by MoA researchers Bastian Beyer, Johanna Hehemeyer-Cürten, Wolfgang Schäffner, Daniel Suárez, Charlett Wenig and by Rodrigo Martin Iglesias, Coordinator of the Master Open Design.

more

![]()

Exhibition view »Closer to Nature. Building with Mushroom, Tree, Clay«, Berlinische Galerie. Copyright: Photo: Harry Schnitger

16.2.2024–14.10.2024

Closer to Nature

Experimental Building by SciArt Collective MY-CO-X on Show at Berlinische Galerie

Object Space Agency | Fungi/Mycelium | Biodesign | More-Than-Human | Prototype / Model | Textiles | Temporality Architecture and nature inevitably compete for space. That poses a dilemma when resources are finite and the demand for space keeps growing. Besides, we know that the construction sector generates huge waste and emissions. All this has raised issues about the role of architecture: Does it need a shift in perspective? Could we build with nature instead of against it? The exhibition »Closer to Nature« at the Berlinische Galerie showcases three Berlin-based projects, that utilize the potential of mushrooms, living trees, and clay. This gives them an ecological quality, but also a completely new character: the buildings breathe, grow, and thus become alive themselves. One of the showcased projects is the experimental building MY-CO SPACE, which was developed, designed, and built by the interdisciplinary Berlin SciArt collective MY-CO-X, an initiative of the Department of Applied and Molecular Microbiology at TU Berlin under the direction of MoA member Vera Meyer with contributions by Dimitra Almpani-Lekka.

more

![]()

Non-trivial music instrument at Boch Digital Vorspiel, 2 February 2024. Copyright: Maxime Le Calvé

18.4.2024

Absolute Relativity

Workshop and Participatory Concert

Cutting | Brain | Graphic Anthropology | Haptics | Performance The NTMI (NonTrivial Musical Instrument) embodies the idea of making complex sound worlds playable by intuition. It enables children and laypersons to explore many sound synthesis processes playfully and allows expert musicians to realize their sonic imagination by adapting/expanding its open-source architecture. In the workshop on April 18th, organized by MoA member Maxime Le Calvé and conducted together with Alberto de Campo, Professor for Generative Art / Computational Art (Berlin University of the Arts), sound researcher Nico Daleman, and the Speculative Realities Lab, the team explained and demonstrated the central concepts, then dedicated time to hands-on playing, experimenting, and improvising, first on individual setups, and finally as multiple sources of influence on a single NTMI environment.

more

![]()

The struggle for the best ideas is also a social survival strategy, believes the design researcher Claudia Mareis. Her ideas are changing how we view design. | Image: Kostas Maros / 13Photo. Copyright: Horizons

7.12.2023

All is Design

Interview with Claudia Mareis in »Horizons – The Swiss Research Magazine«

Material Form Function When we hear the word ›design‹, we usually think of shapes and colours, maybe of specific chairs, lamps or appliances in the area of product design. Perhaps even architecture comes to mind. But the projects and publications of Claudia Mareis open up a completely different field. She is concerned with ›governance through design‹, with so-called active material, techniques of creativity and knowledge cultures. How does all this fit together? There are two traditions of thought, says Mareis in an interview with »Horizons – The Swiss Research Magazine«.

more

![]()

Screenshot Website 2024. Copyright: Staatliche Museen zu Berlin.

29.5.2024–30.5.2024

Movement I

Drawing as Digestion: a Mycelium Perspective Knowing Processes with 3D Sketching

Sketching has long been the mark of the designerly knowing. At the core of the modern forming process, there is a mysterious act that evades partly the intentions of the maker: when hand, paper and idea meet, an intuitive digestion of spatial knowledge happens through quasi-conscious gestures. Like the motile fingers of mycelium networks growing through their environment, these lines embrace forms, making sense of their relations. Together in the space of the museum, small groups of visitors equipped with augmented reality headsets will be invited to sketch in 3D following a score inspired by design research, graphic anthropology and the neurobiology of fungi. We will bring the visitors to experience the collections of the KGM through the luminescent movement of digital lines, repurposing a contemporary immersive design technology into a mediation tool. We kindly invite you to participate in this Pop-up exhibition with workshops on 29-30th May at the Kunstgewerbemuseum including short lectures and activities by Elaine Bonavia, Paulina Stefanovic, and Maxime Le Calvé. There will be hands-on 3D sketching guided tours in the following weeks.

more

![]()

Syntopia 0 – Anthropos I Human. Copyright: Roland Halbe

11.3.2024–27.3.2024

Syntopia 0 — Anthropos I Human

Karola Dierichs' Project Contributes to Exhibition and Symposium »Being Plastic/Becoming Plastic« at the University of Virginia

Material Form Function | Weaving | Object Space Agency | Waste | Temporality | Prototype / Model In March 2024, Karola Dierichs exhibits the project »Syntopia 0—Anthropos I Human« as part of the exhibition and symposium »Being Plastic/ Becoming Plastic« at the University of Virginia, US, under the direction of Ehsan Baharlou. Initially conducted under the title »ICD Aggregate Pavilion 2018«

, the project explores the construction of spatial enclosures made from designed granular materials. Yet one might now call this project »Syntopia 0—Anthropos I Human«

in the present discourse on human-made plastic residue. This considers the research not only as an example of materials design and construction robotics but also as a monument of anthropogenic mass superseding living biomass around 2020, given it was made of injection-molding plastic waste from the local Stuttgart car industry.

more

![]()

»Yu Li, a diary of cooking a curtain« by Tin Qizhen Gao, detail of curtain. Copyright: Mareike Stoll for MoA Design Research Studio Beyond the Curtain

13.2.2024

BEYOND THE CURTAIN. Creating Transient Environments

Documentation of the Final Presentations and Exhibition

Weaving | Material Form Function | MoA Design Research Studio | Teaching | Textiles The Final Presentations of the MoA Design Research Studio »BEYOND THE CURTAIN. Creating Transient Environments« took place on February 13, 2024, at the Foyer of the Weißensee School of Art and Design Berlin. The MoA Design Research Studio »BEYOND THE CURTAIN. Creating Transient Environments«

explored curtains as active spatial elements. Within the framework of the semester project, numerous inspiring and convincing works were developed.

more

![]()

Thermography shows the effect of shading and the influence of solar radiation on surface temperatures. Copyright: Maxie Schneider

14.3.2024

Materialzukünfte besuchen: Smartes Material für überhitzte Städte

Workshop Series at Futurium

Climate | Cellulose | Biofilm | Collactive Materials | Science Communication | Prototype / Model | Speculative Design | Yarns/Fibers Gestaltet das Futurium Lab selbst mit! In der öffentlichen Workshopreihe »OPEN LAB ABEND: Materialzukünfte besuchen« spekuliert ihr darüber, aus welchen Materialien die Welt von morgen gemacht sein könnte. Die Workshopreihe umfasst 4 Termine und findet von März bis Juni im Futurium statt. Forschende von »Matters of Activity« (MoA) geben euch einen Einblick in ihre Arbeit. Davon ausgehend entwickelt ihr Zukunftsszenarien und gestaltet Prototypen, die im Anschluss zusammen mit Objekten aus der MoA-Forschung im Lab ausgestellt werden. Begleitet werdet ihr dabei vom spekulationserfahrenen Team von »CollActive Materials« - ab 14, keine Vorkenntnisse oder besondere Skills nötig!

It’s getting hot in here... In diesem ersten Workshop geht es darum, wie wir mit smarten Materialien die Städte der Zukunft gestalten können. Im Sommer machen steigende Temperaturen, Metall und Beton das Leben in der Innenstadt für alle Bewohnenden immer mehr zur Herausforderung. Welche Materialien schaffen Abhilfe in überhitzten Städten?

more

![]()

Intro, Excursion Filtering Oranienburg, 2023. Foto: Sybille Neumeyer.

23.2.2024

Tracing Tainted Environments: Legacies of Oranienburg

Online Documentation of Interdisciplinary Cluster Workshop Available Now

Filtering | Toxics | Waste | Temporality In March 2023, an interdisciplinary team from design, computer science, art, and cultural studies examined various concepts of dealing with radioactive waste and the historical environmental impact of the industrial site of Oranienburg. While exploring the history of radioactive legacies in Oranienburg, we were confronted with different types of information: traces of the former industrial sites and bombings, symbols, maps, or signs of cleaning and securing as well as memorials as part of today's culture of remembrance. Oranienburg, with its multi-layered historical legacies, but also the land activations that have taken place, thus offered a concrete environment for the workshop questions as a field of research and experimentation. The group now published detailed documentation of the workshop.

more

![]()

Cover Material Trajectories, 2023. Coypright Meson Press

23.2.2024

Future Ecologies | Material Trajectories. Designing With Care?

Book Launch on 23 February at Pro qm Bookstore

Material Form Function | Publications »Material Trajectories: Designing With Care?« turns towards material-driven design processes with the aim of relocating technoscientific trajectories. Concerned with new forms of caretaking, it combines positions from the extended fields of design research and humanities scholarship including practice-based approaches. The contributions are an outcome of the 2021 Annual Conference of the German Society for Design Theory and Research (DGTF), organized in cooperation with »Matters of Activity«. The volume is edited by MoA members Léa Perraudin, Clemens Winkler and Claudia Mareis, and Matthias Held, Prorector for Research at Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, and published as part of the Future Ecologies Series in 2023 by Meson Press. The digital edition can be downloaded free of charge on the publisher’s website

more

Open Science

![]()

From Left to Right:

Footprint in Cacao. Copyright: Matters of Activity

PhD project of Iva Rešetar. Copyright: Jens Ziehe

Weaving process of stripes of wild silk and indigo dyed cotton. Copyright: Laurence Douny

Extra-Cellular Matrix Liver at Experimental Surgery Lab. Copyright: Igor Sauer

Drawing showing the relation of the cerebral arteries. Copyright: Lucius Fekonja

Project »Performing Clouds«. Copyright: Clemens Winkler

In accordance with the mission statement of Humboldt-Universität zu Berlin and the recommendations of the German Research Foundation, the Cluster of Excellence »Matters of Activity. Image Space Material« understands openness as an integral part of the research process and is convinced of the principle that there should be free and equal access for all people to the results of scientific work. Digitization offers science new opportunities in dealing with knowledge and information. In this context, the term Open Science bundles strategies and procedures that aim to make all components of the scientific process openly accessible and reusable.

more

![]()

Leben machen. Die Zoëpolitik der synthetischen Biologie. Copyright: DeGruyter

1.10.2023

Leben machen. Die Zoëpolitik der synthetischen Biologie

Publikation von Clustermitglied Martin Müller Open Access veröffentlicht

Symbolic Material | Material Form Function | Publications | Bacteria | Temporality Die synthetische Biologie versucht sich gegenwärtig am Re-Design ganzer Gattungen, arbeitet an der ›resurrectio‹ längst ausgestorbener Arten zur Stabilisierung kollabierender Ökosysteme und greift mittels der Genomeditierungstechnologie CRISPR gezielt in die menschliche Keimbahn ein.

Für eine Kritik dieser prometheischen Biologie verbindet Martin Müller Ansätze aus Medien- und Kulturwissenschaft mit Designtheorie, Wissenschaftsphilosophie und Wissensgeschichte. Seine ›Genealogie der Zoëpolitik‹ ist gleichsam eine neue Macht- und Lebenstheorie. Sie beschreibt einen ›Willen zum Lebenmachen‹, der um 1800 entstand. Dieser intensivierte sich und eskalierte im 20. Jahrhundert in der ›molekularen Revolution‹ und heute im Auftauchen der synthetischen Biologie, welche die planetarische Natur und das biologische Leben in Gänze als ein Interventionsfeld ingenieurtechnischer Kalküle begreift.

more

![]()

MoA Design Research Studio »DeLIGHTful«, 2023/2024. Copyright: weißensee school of art and design berlin

14.2.2024

deLIGHTful Interactions | eLab Studio Project

Final Presentations of MoA Design Studio at Weißensee School of Art and Design

Filtering | MoA Design Research Studio | Teaching | Prototype / Model The MoA Design Research studio project »deLIGHTful interactions« kindly invites you to its final presentation on February 14th, 2024 4-6 pm at Flughalle 4th floor, weißensee school of art and design berlin. Using the example of light, project contributors led by MoA member Carola Zwick explored how civilizational practices and rituals evolve when technological conditions change. Light offers itself as an exciting and, above all, highly accessible topic to illuminate this field of tension in an exemplary way. For »deLIGHTful interactions«, students worked with light as an active material, demonstration the wide range of technological possibilities at our disposal to develop meaningful and enjoyable interactions.

more

![]()

Frontispiz der Scienza Nuova von Giambattista Vico, Neapel 1730. Entwurf Domenico Antonio Vaccaro, umgesetzt von Antonio Baldi

25.1.2024

Aus dem Dunkel des wilden Denkens ins milde Licht der Vernunft

Video der Podiumsdiskussion mit Sabine Marienberg und Jürgen Trabant jetzt online

Symbolic Material Der Philosoph Giambattista Vico warnte Mitte des 18. Jahrhunderts vor dem exklusiven Rationalismus seiner Zeit, was ihm zuweilen den Ruf eines Gegenaufklärers einbrachte. Dabei steigt in Vicos weltgeschichtlicher Konstruktion die Menschheit durchaus aus der dunklen und poetischen Barbarei der Sinne in einem Dreischritt hinauf zum Licht menschlicher Rationalität. In der vollends aufgeklärten Welt droht allerdings dialektisch eine »Barbarei der Reflexion« (barbarie della riflessione), die das Menschengeschlecht in eine neue Finsternis zu stürzen droht, aus der es sich erneut ans Licht emporarbeiten muss. Über diese italienische Version von Aufklärung diskutierten am 16. Oktober 2023 die Clustermitglieder Sabine Marienberg und Jürgen Trabant mit Ugo Perone im Rahmen des Jahresthemas »Projekt: Aufklärung!« der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Jetzt ist eine Aufzeichnung der Veranstaltung verfügbar.

more

![]()

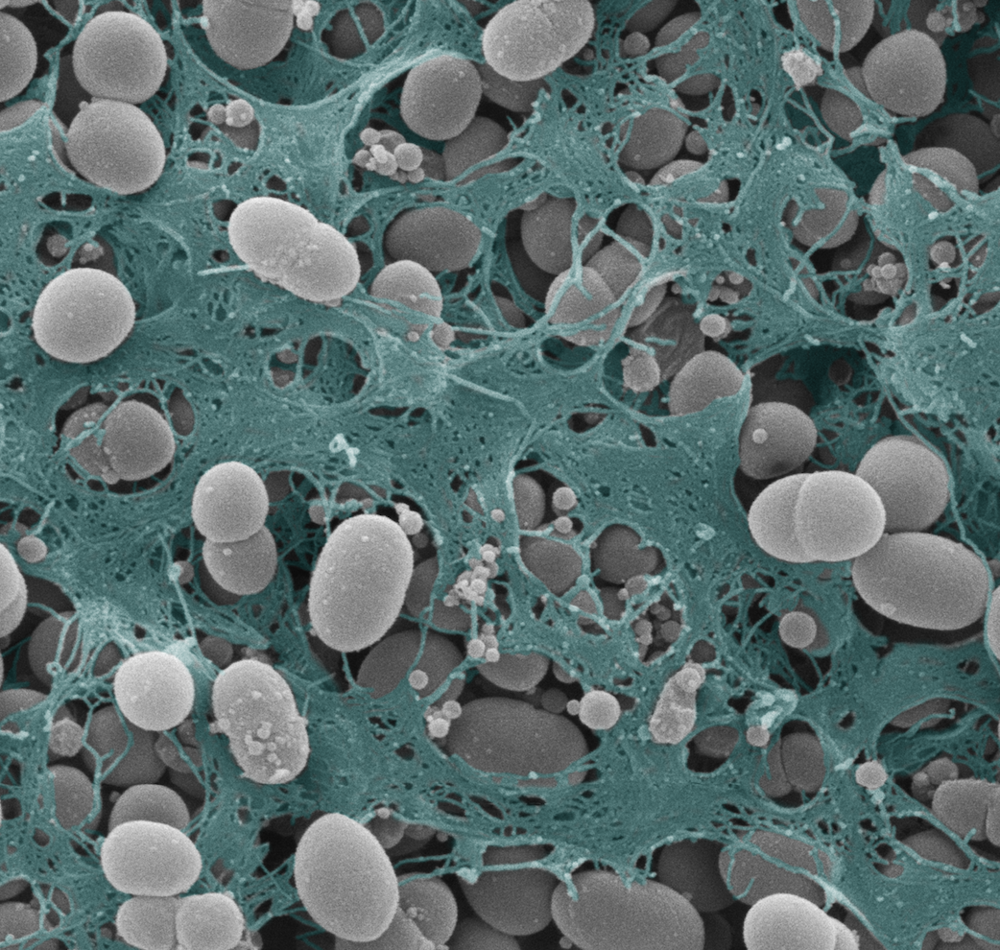

Microverse I-6, 2023. Copyright: Kathrin Linkersdorff

26.10.2023–21.1.2024

Microverse

Photographs Created by Kathrin Linkersdorff in Collaboration with Regine Hengge Exhibited at Deichtorhallen

Weaving | Bacteria | Biofilm Circularity and sustainability of material flows is a hallmark of intact ecosystems. This principle has now been stunningly visualized in ultrahigh resolution, large format photographs – the MICROVERSE series – created by Kathrin Linkersdorff in collaboration with Cluster member Regine Hengge, Professor for Microbiology at Humboldt-Universität zu Berlin. The exhibition at the Deichtorhallen Hamburg will be on view from October 27th, 2023 to January 21st, 2024.

more

![]()

Cover of »Architectures of Weaving«: »Stone Web«. Copyright: weißensee school of art and design berlin / Natascha Unger, Idalene Rapp

6.12.2023

Multidisciplinary Anthology Architectures of Weaving

Now Open Access

Weaving | Publications The volume »Architectures of Weaving«, a rich anthology edited by MoA members Christiane Sauer, Mareike Stoll, Ebba Fransén Waldhör, and Maxie Schneider, published by Jovis Verlag, Berlin in November 2022, is available open access now at De Gruyter. Taking as its point of departure a symposium of the same title held in July 2021, the lavishly illustrated volume brings together contributions from numerous researchers from various disciplines of the Cluster of Excellence and experts from other institutions.

more

![]()

Plektonik Structural Textiles column – continuous wooden ›Active Yarns‹ 40 mm diameter loops. Copyright: Daniel Suárez & Natalija Miodragović

17.11.2023–31.1.2024

Design for Rethinking Resources

Cluster Members Beyer, Miodragović, Mossé and Suárez Publish in Proceedings of the UIA World Congress of Architects Copenhagen 2023

Weaving | Object Space Agency | Bacteria | Cellulose | Circular Economies | Publications | Textiles | Willow The book provides new perspectives from leading researchers accentuating and examining the central role of the built environment in conceiving and implementing multifaceted solutions for the complex challenges of our understanding of planetary resources and circularity, revealing critical potentials for architecture and design to contribute in more informed and long-term ways to the urgent transition of our society. Bastian Beyer et. al. contributed with the article »Towards a Bacterially-Induced Textile Architecture« and Daniel Suárez and Natalija Miodragović an article on »Plektonik— Active Yarns for Adaptive Loop-Based Material Systems«.

more

![]()

Open Space Event, 9 November 2023. Copyright: Matters of Activity

8.11.2023–9.11.2023

Open Space – Active Matter on Stage

MoA Opened its Doors

Weaving | Filtering | Material Form Function | Cutting | Object Space Agency | Symbolic Material | Science Communication We are surrounded by matter that is vibrant and active. Yet we often treat matter as if it were passive. Instead of using active material properties and structures, industrial and digital manufacturing, as well as conventional approaches to engineering, design, and architecture, still heavily rely on the passivation of materials, and external energy is added. On November 8th and 9th, Matters of Activity opened its doors to the general public for the first time as part of Berlin Science Week. More than 140 guests on both days were given an insight into the Cluster of Excellence's research.

more

![]()

Gosia Lehmann, Breathless Choir. Copyright: CollActive Materials, Foto: Michelle Mantel

20.10.2023–9.11.2023

Bound through Air

A Report on the Exhibition »AIRBOUND. Sensing Collective Futures«

Material Form Function | Air | Collactive Materials | Science Communication | Speculative Design Ubiquitous and yet invisible: Air accompanies us daily and is an essential foundation of life. More than that, air will play a fundamental role in determining what futures become possible for us as humans. The exhibition »AIRBOUND. Sensing Collective Futures« (Oct 20th-Nov 9th, 2023) by CollActive Materials offered new perspectives on air as a material, a connecting social element, and a decisive space for negotiating futures.

more

![]()

Workshop participants discussing T.J. Demos recent book »Against the Anthropocene: Visual Culture and Environment Today« with the author. »Critical Times« at »Matters of Activity«, 17 & 18 November 2023

17.11.2023–18.11.2023

Critical Times. Part I: Multiple Matter

Workshop with Contributions by T. J. Demos, Sandra Jasper, Kiran Pereira & David Weber-Krebs

Material Form Function | Temporality Time has become an increasingly critical factor and concept in the wake of Anthropocene debates. With the workshop »Critical Times. Part I: Multiple Matter«, which took place at »Matters of Activity« on November 17 and 18, the organizers asked, what times and temporalities shape the pressing crises of the present but also what temporalities allow for a critical response to a homogenizing crisis of such a present. The focus of the workshop resided in the conjunctions between speculative practices and narratives, other-than-scientific modes of sense-making as well as enchanting, violent, or haunting counter-/temporalities unfolding through eco-artistic practices. Around twenty-five multidisciplinary workshop participants engaged in discussions together with our invited guests — T.J. Demos, Sandra Jasper, Kiran Pereira and David Weber-Krebs.

more

![]()

Samples of Flax Fiber Bundles as a precursor for Architectural Yarns, adapted by Node Berlin/Oslo. Copyright: Maxie Schneider, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, weißensee school of art and design, Matters of Activity

8.11.2023

Threads: Localities & Temporalities of a Fiber Bio-Economy

Activating Circular Networks Goes Berlin Science Week 2023

Weaving | Material Form Function | Filtering | Science Communication | Yarns/Fibers | Circular Economies How can we deal with the complexities of transitioning to a bio-economy in which natural fiber could play a major role? The second event in the »Activating Circular Network« series unfolded on November 8th, 2023 as a pivotal part of MoA Berlin Science Week. The aim of the organizers Lucy Norris, Khashayar Razghandi, and Hanna Wiesener was to bring together diverse actors — researchers, designers, entrepreneurs, activists and artists — to explore the complexities of transitioning to a bio-economy of natural fibres.

more

![]()

Copyright: Photo by My Walking Diary from Pexels

2.11.2023–22.2.2024

Worlds by Design. Mapping the Field of Interdisciplinary Design Studies

Online Lecture Series Organized by Prof. Dr. Claudia Mareis

Material Form Function From academic knowledge production to policy making, urban resilience planning or disaster management, there are few fields today that are not linked to design processes and practices. While (Western) design discourse has traditionally been connected to industrial production, modernist aesthetics and rational problem solving, more recently the concept of design has been invoked in debates that seek to address world-making and complex problems on a planetary scale from a position of limited knowledge.

In this lecture series, together with invited speakers, we seek to understand such virulent and all-encompassing understandings of design in their potentials and limitations. How can they be theoretically framed, historically and genealogically located, and critically engaged from the perspective of interdisciplinary design studies?

more

![]()

Brainroads. Copyright: Lene Zech

2.11.2023

Brain Roads

Exploring Neuroplasticity through Art and Science

Cutting | Brain | Science Communication Like the sculptor with marble, neurosurgeons dialogue with the brain they operate on. Mapping and representing these ›brain roads‹ can be achieved through various imaging methods, which help neurosurgeons extend their knowledge of the cerebral anatomy. The French Professor in neuro-oncology Hugues Duffau is famous for operating on low-grade gliomas by performing awake surgery with very little technology. His methodology includes a complex mix of techniques, disciplines and experiments based on the concept of neuroplasticity and a limited use of medical imaging in the operating room. The workshop, organized by Patricia Ribault, will explore these »Brain Roads« during Berlin Science Week on November 2nd from 10.00 am– 5.00 pm.

more

![]()

Exhibition Opening »Airbound«, 19 October 2023. Copyright: Matters of Activity

19.10.2023–9.11.2023

Airbound. Sensing Collective Futures

Speculative Exhibition by the »CollActive Materials« Experimental Laboratory

Material Form Function | Collactive Materials | Air | Science Communication Invisible, and yet everywhere. Air is always already on its way to becoming something else. From molecule to atmosphere: the global climate crisis and thus the possible futures of our coexistence will be decided by means of air. How could a new sensorium emerge for the coming? What will connect us in the future? »Airbound« runs until November 9th and provides space for discussing geopolitical urgencies of the present through climate fictions and speculative everyday scenarios.

As part of Berlin Science Week »CollActive Materials« also organizes the workshop »Introducing: The Breathless Choir« November 4th at Naturkundemuseum.

more

![]()

»Textile Gestures - Mapping Tactile Practices with Architectural Yarns«, Hand-on Workshop at Bauhaus Study Rooms. Copyright: Thomas Meyer

15.6.2023–16.6.2023

Textile Gestures - Mapping Tactile Practices with Architectural Yarns

Hand-on Workshop at Bauhaus Study Rooms

Material Form Function | Weaving | Teaching | Yarns/Fibers | Daoula Sheen | Bauhaus The Architectural Yarns research group at »Matters of Activity« has been hosting a hands-on workshop on tactile knowledge in performative research at the Bauhaus Study Rooms 2023.

During the one-day workshop, a group of 45 international students from Bauhaus Foundation Dessau, Coop Design Research of the Anhalt University of Applied Sciences explored, verbalized and mapped tactile practices and textile gestures with large-scale yarns made of natural fibers. By investigating reconfigurable textile techniques with yarn samples, insights into collective design and construction processes of fiber-based materials such as ›Architectural Yarns‹ were gained.

more

![]()

Design, Gestaltung, Formatività. Philosophies of Making. Copyright: Birkhäuser, 2022

15.9.2023

Design, Gestaltung, Formatività. Philosophies of Making

A Central Cluster Publication Edited by Patricia Ribault Released – Now Available Open Access

Symbolic Material | Material Form Function | Publications After the release of the anthology edited by Patricia Ribault, including contributions by Cluster members Samuel Bianchini, Cecile Bidan, Horst Bredekamp, Mason Dean, Emile De Visscher, Peter Fratzl, Lorenzo Guiducci, Leonie Häsler, Claudia Mareis, Martin Müller, Jörg Petruschat, Emanuele Quinz, Khashayar Razghandi, Patricia Ribault, Wolfgang Schäffer and Charlett Wenig, we're happy to announce that the publication is now available open access.

Through the concepts of »Design, Gestaltung and Formatività

«, this book sheds new light on the processes of formation and transformation of the material world we live in. In the first part— »Giving Form« —philosophers, historians, psychologists and cultural studies scholars question our modes of giving form, while in the second— »Form Given« — artists, designers, engineers and scientists unfold their creative processes. These »philosophies of making«

invite us to reflect on what we do, what we can do, and how to do it, but they also spur us into action.

more

![]()

Syntopia 1—Soma I Body. Copyright: Karola Dierichs, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, weissensee academy of art and design and Matters of Activity

5.9.2023

Minimal Machines

Paper Published on Augmented Reality (AR) Framework

Weaving | Material Form Function | Publications | XR Elaine Bonavia, Jessica Farmer, Alexandre Mballa-Ekobena, Nikolai Rosenthal, Laurence Douny and Karola Dierichs have published a paper on an augmented reality (AR) framework that uses hand-based motion tracking and data capture. The main contribution lies in the use of haptic data flows rather than visual ones. The AR framework was tested in a one-to-one scale architectural application emulating the spinning behavior of silkworms.

more

![]()

Unsteady Matter – Investigating Water-Based Design Pathways and 3D Printing Techniques for Hydrogel Composites. Copyright: Tairan (Aurora) Li, Daniel Suárez, Dr. Bastian Beyer

26.5.2023–31.7.2023

Unsteady Matter

Investigating Water-Based Design Pathways and 3D Printing Techniques for Hydrogel Composites

Weaving | Water | Prototype / Model Architectural design conventionally operates within or creates seemingly static and permanent conditions. The two-week project developed by Tairan Li (MoA Young International Fellow 2022) and Daniel Suárez, led by Bastian Beyer, in the context of the project »Weaving« aimed to interrogate these conditions through a series of experiments with hydrogels. This group of materials mainly consists of water held together by three-dimensional polymer chains. Compared to inert materials, hydrogels are in constant dynamic exchange with their surrounding environment. Their water content can vary according to external conditions. They shrink substantially when dried and expand in humid environments and, therefore can be understood as latent buffer materials with ever-changing properties. Furthermore, this volume change can induce strong forces which lead to curling or buckling of the material during the drying process.

more

![]()

Brochures, doctoral presentations 2023. Layout: Ada Favaron. Project coordination: Franziska Wegener

27.6.2023

MATTERSCAPES. A Studio Visit

Doctoral Presentations on 27 June 2023

Weaving | Filtering | Cutting | Material Form Function | Object Space Agency | Symbolic Material | Doctoral Program Under the title »matterscapes« the 2nd cohort of the MoA doctoral program gave insights into their dissertation projects. By researching modes of activating and passivating matter in named contexts, this year’s progress presentation demonstrated and discussed the current research progress in one of the cohort’s ›natural habitats‹ — the studio on the 4th floor. All Cluster Members were invited to listen, share ideas, identify common grounds, offer suggestions, and exchange with one another.

more

![]()

Bacterial cellulose curtain. Experiments: Bastian Beyer and Iva Rešetar (design), Skander Hathroubi (microbiology). Photo: Bastian Beyer, adapted by Ada Favaron. Project coordination: Elisabeth Obermeier & Franziska Wegener

1.1.2019–31.12.2022

Cluster Report Now Available

Research Phase 2019–2022

Weaving | Filtering | Cutting | Material Form Function | Object Space Agency | Symbolic Material | Publications | Science Communication We are pleased to announce that the report of the Cluster’s first research phase (2019–2022) is now available in print and pdf. It documents research questions, methods and outcomes from our research projects and serves as an outreach publication, providing an illustrated overview of the many Cluster activities over the past four years and highlighting events and formats across projects. Many thanks to all who contributed!

more

![]()

Layout: Pilar Cebey. Photo: Javier Deyheralde

18.7.2023

Symbolic Dimensions of Platonic Polyhedra

Hands-on Workshop on 18 July 2023

Filtering | Master Open Design Platonic solids are regular polyhedra, whose faces are congruent regular polygons and vertices connecting the same number of faces. In the 3D Euclidian space, there exist only five such solids: tetrahedron, cube, octahedron, dodecahedron and icosahedron. Plato theorized that all mater was composed of small polyhedra and related them to Earth’s elements. In this hands-on workshop, the participants are going to immerse themselves in the mindful activity of working with their hands, explore body-to-body transitions when modelling with clay and water, comprehend topological ideas and its dematerialization when modelling real materials, and collectively reflect about the experience of modelling Platonic solids.

more

![]()

Poster Workshop »Intercultural Views on Matter«, June 2023, Image: DALL•E, Sabine Marienberg. Copyright: Matters of Activity

28.6.2023–30.6.2023

Intercultural Views on Matter

Gemeinsamer Workshop des Exzellenzclusters mit der Akademie für Europäische Kulturen der Tongji Universität Shanghai

Symbolic Material Am Mittwoch, den 28. Juni, und Donnerstag, den 29. Juni, begrüßte »Matters of Activity« Wissenschaftler*innen der Akademie für Europäische Kulturen der Tongji-Universität Shanghai, um den bereits seit 2016 bestehenden Austausch über gemeinsame Forschungsthemen fortzusetzen. In Ergänzung der philosophischen und kunsthistorischen Ausrichtung um naturwissenschaftliche und designtheoretische Perspektiven war neben übergreifenden Diskussionen zur Materialität ein thematischer Schwerpunkt die Beschäftigung mit Wasser als Active Matter, die auch Gegenstand der aktuellen Clusterforschung ist. Die Veranstaltung fand auf Deutsch und auf Englisch statt und stand einer Anzahl von zehn Interessierten offen. Die Planung und Durchführung der Veranstaltung lagen bei Cluster-Direktor Wolfgang Schäffner und Sabine Marienberg, Projektleiterin »von Symbolic Material«.

more

![]()

Fungi as Building Material. Copyright: Vera Meyer, MY-CO PLACE

12.5.2023–31.7.2023

MY-CO PLACE – Architecture of Sustainable Growth

Cluster Members Natalija Miodragović and Dimitra Almpani-Lekka Give Talk on Textile Architecture Associated with Mushrooms

Object Space Agency | Fungi/Mycelium MY-CO PLACE is now open! The TU Berlin transdisciplinary urban laboratory is a learning station, exhibition space and discussion platform that places mushrooms and mushroom materials at the center of the debate about a future way of building and living. In this place, people from science, art and urban society come together and discuss their ideas for a jointly built and sustainable future. In MY-CO PLACE, visitors can come into direct contact with the microscopically small but macroscopically tangible world of fungi. MY-CO PLACE is a transdisciplinary real laboratory by biotechnologist and molecular biologist Prof. Vera Meyer (TU Berlin) and Prof. Sven Pfeiffer (University of Bochum). Vera Meyer opened an accompanying lecture series about fungi as the future building material on May 15th. Natalija Miodragović and Dimitra Almpani-Lekka will give a talk on textile architecture associated with mushrooms on July 10th.

more

![]()

Visual Bauhaus Study Rooms, International Network Meeting, 15+16 June 2023. Copyright: Bauhaus Dessau

15.6.2023–16.6.2023

Design Acts: Gestures of Performative Research

MoA Members Contribute to International Network Meeting with Bauhaus Dessau

Weaving | Symbolic Material | Daoula Sheen Performative dimensions of design, sensory cognition, and body knowledge were essential modules of Bauhaus theory. In the context of this year’s thematic preoccupation of the Bauhaus Dessau Foundation with the human body, the Bauhaus Study Rooms 2023 on June 15th and 16th focus on the topic of performativity as an integral component of design processes and design activities. Design is viewed as a reciprocal process and a corporeal activity. In different formats and learning environments, the event explores the extent to which performative methods contribute to new design approaches. The two-day mini-festival is conducted by the Bauhaus Dessau Foundation in cooperation with the Anhalt University of Applied Sciences and the Cluster of Excellence »Matters of Activity« at Humboldt-Universität zu Berlin.

more

1.6.2023

Talking Wool – Wool in Exchange

Activating Circular Networks Event Series Will Kick Off on 1 June at Uferhallen Wedding

Filtering | Material Form Function | Wool | Circular Economies On June 1st, 2023, from 3 to 7 pm, at the Uferhallen in Wedding, the ›Activating Circular Networks‹ event series will kick off with »Talking Wool«: an event that brings designers, academics, politicians, and farmers together to discuss the issues surrounding European and local German wool, the problem of wool waste in particular, and fiber security. The workshop takes place within the ongoing group exhibition »Zur Nachahmung empfohlen - Erkundungen in Ästhetik und Nachhaltigkeit«. Our host for the event is professor and artist Folke Köbberling, an expert in exploring these challenges and potentials of coarse wool for years.

more

![]()

Driving the Human Book Launch at Matters of Activity, 10 May 2023. Copyright: Camille Blake / Driving the Human

10.5.2023

Driving the Human: Seven Prototypes for Eco-social Renewal

Book Launch with Hand-On-Workshops, Guided Tours, a Talk, and Debates at Matters of Activity

Weaving | Filtering | Cutting | Material Form Function | Object Space Agency | Symbolic Material | Prototype / Model | Science Communication On May 10th, the three-year initiative »Driving the Human: Seven Prototypes for Eco-social Renewal« celebrated the Berlin launch of the final publication with »Matters of Activity« at Humboldt-Universität zu Berlin. From 3.30 pm, the Cluster opened the doors to its premises in Sophienstraße 22a and invited interested guests to workshops and guided tours, a talk, and lively debates reflecting on the three-year process of »Driving the Human«. Partners, experts, and project authors were on hand to discuss with guests the relationship between research, design and art. On this occasion, many cluster members also provided insights into their research work at »Matters of Activity«.

more

![]()

Futures of Air. Copyright: CollActive Materials

6.5.2023–20.5.2023

Futures of Air

Speculative Workshop Series in May

Air | Science Communication | Collactive Materials Ungraspable! Air is invisible, yet it is eyerywhere. Always already on its way to becoming something else. From molecule to atmosphere: the global climate crisis and thus the possible futures of our coexistence will be decided by means of air. Does the air belong to all of us? What stories lie in the air? What will connect us in the future? Our workshop series invites you to speculate about »Futures of Air« – together with researchers from »Matters of Activity« and »Science of Intelligence«. In three different co-design workshops, we explore and negotiate the critical role of air as a collective, active, and intelligent material. An exhibition will present the workshop conversations and outcomes in the fall of 2023 at Aufbau Haus (CLB Berlin).

more

![]()

Poster Lecture Series »Designing in Times of the Anthropocene«, 2023. Copyright: Matters of Activity

19.4.2023–12.7.2023

Designing in Times of the Anthropocene

New Online Lecture Series Organized by MoA Co-Director Claudia Mareis Starts on 19 April

Material Form Function The online lecture series, a joint event between the Cluster of Excellence »Matters of Activity. Image Space Material« and the Department of Cultural History and Theory at Humboldt-Universität zu Berlin, will kick-off on April 19th, 2023. Together with international design scholars and practitioners, it aims to navigate the tensions between technotopianism, critique, and transition in the context of designing in the so-called Anthropocene. We will not only look at the potential, problems, and limitations of calls for ever more design and construction, but also look at alternative ways and narratives of world-making, transformation, and futurity.

more

![]()

Exhibition Opening DAOULA | sheen, 17.11.2022, Tieranatomisches Theater Berlin. Copyright: Matters of Activity

18.11.2022–30.6.2023

DAOULA | sheen

West African Wild Silk on its Way

Weaving | Daoula Sheen | Wild Silk | Science Communication The exhibition »DAOULA | sheen«, which can be seen at the Tieranatomisches Theater in Berlin until June 30th, 2023, at the Tieranatomisches Theater in Berlin, focuses on the natural formation and the cultural history of wild silk obtained from caterpillars in West Africa, and on the many and complex ways in which this unique material is viewed by microbiologists, materials scientists, and architects in Germany. Curated by MoA members Laurence Douny, Karin Krauthausen, and Felix Sattler, and co-created by a large and diverse multidisciplinary team, this unusual project sets out to stimulate dialogue between West African craft, European science, and design.

more

![]()

Incandescent mantle for Continental lamps -- artificial silk. BBWA U3/31 Auergesellschaft/MSA Germany, No. F/14.

Filtering Oranienburg

Research Project Explores the History of the Town as a Radioactive Industrial Landscape

Filtering | Toxics The project explores the history of the town of Oranienburg as a radioactive industrial landscape. At the turn of the 20th century, large chemical factories that supplied Berlin‘s gas light industry began to cluster in and around Oranienburg. Tons of monazite sands were accumulated and refined to extract radioactive thorium and the rare earth cerium, among other elements. The residual radioactivity in Oranienburg can be traced back to these industrial activities, and to the destruction of several production sites during a bombing raid in March 1945, near the end of World War II. »Filtering Oranienburg« addresses, first, in environmental historical terms, the power structures that shaped industrial materials' extraction, refining, and disposal. On the other hand, Oranienburg serves the project as an experimental site for exploring and developing approaches to collective futures in damaged landscapes, through which the understanding of filtering as a fundamental cultural technique is tested and further developed.

more

![]()

Panel Discussion Materials Matter, May 4th, 2022, Humboldt Lab. Copyright: Matters of Activity

13.1.2023

Materials Matter – Perspectives on Active Materials

Audio Broadcast of the Panel Discussion at the Humboldt Lab Online Now

Weaving | Symbolic Material | Science Communication We are very pleased to present the audio broadcast of the public panel discussion that took place on May 4th, 2022, at the Humboldt Lab. In the interdisciplinary discussion entitled »Perspectives on Active Materials«, central theses of the Central Cluster Anthology »Active Materials« were presented. The cross-disciplinary conversation with Bernadette Bensaude-Vincent, Michaela Eder, Peter Fratzl, and Richard Weinkamer aimed to address one of the burning questions of our epoch: the possibility of engineering smart, active, or bio-inspired materials and the meaning these enhanced materials might have for solving the contemporary and future challenges of these tumultuous times. The event was moderated by MoA members Michael Friedman and Karin Krauthausen, who were also co-authors of the anthology. Be sure to listen in!

more

![]()

Annual Conference »Deep Material Futures« at silent green, November 2022. Copyright: Michelle Mantel

16.11.2022–17.11.2022

Deep Material Futures

Exploring the Different Temporalities of Active Matter at MoA's Annual Conference, 16 November 2022

Weaving | Filtering | Cutting | Material Form Function | Object Space Agency | Symbolic Material | Annual Conferences With »Deep Material Futures«, we discussed and rethought the potentialities, strategies, expectances, predictions and imaginaries of desirable futures in terms of interspecies and transgenerational justice. The temporalities of active matter we speak of are always about incommensurable spaces of memory and oblivion, of extinction and survival. What new and other ways of politics, design, and »healing« through materialized action might there then be at all levels of space, time, and scale? The event brought together international keynote speakers such as Sandra Jasper, Nigel Clark, James Weaver, Cymene Howe, Jeff Diamanti, Admir Masic and Vera Meyer with positions from the Cluster to discuss the different temporalities of active matter in four panels – Wastelands, Earthly Matter, Matter Across Scales, and Future Materials. The presentations and discussions from the Annual Conference can be viewed at any time by clicking more.

more

![]()

Panel »Interdeterminacy and Liveliness« at MoA Annual Conference »Tipping Points« 2021. Copyright: Matters of Activity

17.10.2022–16.11.2022

»Tipping Points« Now Part of MoA Virtual Cluster Space

View Conference Contributions of MoA Annual Conference 2021 in 360° Knowledge Rooms Now!

Weaving | Filtering | Cutting | Material Form Function | Object Space Agency | Symbolic Material | Annual Conferences The 2021 MoA Annual Conference »Tipping Points« was all about matter in motion. We discussed transition and contingency, processes of acquiring and losing form, and the creative potential of the unfinished and indeterminate. All conference contributions our now shown as part of MoA's Virtual Cluster Space, where you can view a variety of 360° knowledge rooms and all contributions of the four panels »Plasticity & (In–)Stability«, »Interdeterminacy and Liveliness«, »Fragile Entanglements« and last but not least »Contingent Matters«.

more

1.9.2022

What is our Future Made Of? Active Materials and Bio-Inspired Design

Episode 18 of the DFG Podcast Series »Exzellent Erklärt« Gives Insights Into Matters of Activity

Material Form Function | Science Communication How do we deal with materiality in the age of digitalization? Can other understandings of materiality lead to other modes of production or other ways of living? Episode 18 of the DFG podcast series »Exzellent erklärt« (English: Excellent Explained), available from 1 September 2022, focuses on the interdisciplinary research at »Matters of Acticity«. Journalist Larissa Vassilian speaks with Cluster Co-Director Prof. Dr. Claudia Mareis, designer and cultural historian, and Research Associate Dr. Khashayar Razghandi, a materials scientist and design teacher about topics like sustainability and bio-inspired design and what active materials have to do with it.

more

![]()

Joining Perspectives on Haptics - Design Workshop Filtering 2022. Foto: Felix Rasehorn

14.3.2022–16.3.2022

Joining Perspectives on Haptics

Online Documentation of Interdisciplinary Cluster Workshop

Filtering | Cutting | Haptics | Science Communication Why is the topic of haptics important to us humans and what does this mean for the multitude of scientific disciplines represented in the Cluster? In three dense days of workshop, the participants explored the topic of haptics together through the lens of design practice, history of knowledge, cultural studies, philosophy and computer science. Through experiencing demos, creating rapid prototypes, and reflection experiments, a practice-based mode of exploration was collectively developed. Through this rather broad approach, the participants sought to unfold the layers that make up haptic experiences in order to develop a shared understanding and vocabulary of the term. This is the beginning of a critical exchange on haptics with the goal of establishing a dynamic platform for MoA researchers around the haptic sense(s).

In the online documentation the group shares their abstracts, the workshop findings and questions, and invites to future collaborative formats and projects.

more

![]()

Multiscale architectures. Left: the wooden tower of Lake Mjøsa, Norway Reproduced with permission from [1]. Copyright: Voll Arkitekter AS & Ricardo Foto. Right: the internal structure of wood based on parallel tube-like wood cells with diameters in the range of tens of microns (shown for several wood species from top to bottom). The white arrow points to a sketch where nanometer-thick cellulose fibrils are indicated by black lines [2] John Wiley & Sons. Copyright: 2020 The Authors. Published by Wiley-VCH GmbH

8.7.2022

Bioinspired Architectural and Architected Materials

Special Issue Edited by Cluster Members K. Razghandi, C. Sauer and P. Fratzl

Material Form Function | Publications Architecture stands as a paradigm for the development of structural entities, which define functionality from the nanoscale to entire buildings. However, the distinction between structure and material becomes totally blurred in biological systems where it is impossible to distinguish between material and device or organ. A tree stem, as a prototypical example, is both material and plant organ with specific biological functions. Partially inspired by this, there are recent parallel movements—in materials development as well as in architectural design—towards the merging of materiality, structure and function into one integral construction system.

more

![]()

Collection Overview - Tessellation Archive. Copyright: Felix Rasehorn

13.6.2022–31.12.2022

Launch of the Tessellation Archive

An Online Collection of Tiled Tissues and Architectures from Across the Natural World

Material Form Function | Tessellation | Publications Tessellations are structural motifs made up of repeating tiles, found in many forms and serving a variety of functions in nature. Perhaps partly inspired by natural examples, tessellations have also been a part of human history in art, design and culture, commonly in the form of mosaics, and more recently in the realm of bio-inspired design and engineering. This collection showcases the diversity of this motif, exploring commonalities in structure and function across environments and taxa, to inspire biological and biomaterials research, but also bioinspired design and architecture. Follow the link to explore the classification scheme and compare the similarities and differences between the tessellations.

https://tessellated-materials.mpikg.mpg.de

more

![]()

CollActive Materials Workshop. Copyright: CollActive Materials

What are Futures Made of?

The Experimental Laboratory »CollActive Materials«

CollActive Materials In the experimental laboratory »CollActive Materials«, society and science are speculating together about the materials of tomorrow: What might they look like or feel like? Could they be more active or more intelligent than the materials of today? By trying things out together, the speculators develop new future scenarios, stories and objects and invite discussion of various conceivable futures.

more

![]()

Still from Interview with Bastian Beyer and Skander Hathroubi showing the making of parts of the »Active Curtain Project« shown at the exhibition »After Nature« at Humboldt Lab. Copyright: Anne von Petersdorff (info@annevonpetersdorff.com) for Humboldt-Universität zu Berlin

8.7.2021

Bacteria as Architects

Interview with Bastian Beyer and Skander Hathroubi

Weaving | Bacteria | Biofilm | Cellulose | Science Communication The Cluster of Excellence »Matters of Activity. Image Space Material« investigates materials that are built by bacteria. Architects and biologists work together to explore new, sustainable materials. Some of these bacterial structures were on display at the Humboldt Lab. In the interview with Cluster Members Bastian Beyer and Skander Hathroubi, parts of the development of the »Active Curtains Project« are presented in more detail.

more

![]()

Symbolic Material. Copyright: Myfanwy Evans, adapted by NODE Berlin Oslo

Symbolic Material

Projects The change of view from allegedly passive material to »active matter« that engenders symbolic processes according to its inherent structure provokes a shift in the traditional boundaries between nature and culture. Thus, other traditional opposites (body-mind, active-passive, material-symbolic) can also be rethought as changeable polarities. The project »Symbolic Material« investigates the material foundations of symbolic processes in interaction with the symbolic dimension of materials from the viewpoint of Philosophy, History of Mathematics, Physics, and Neuroscience.

more

![]()

Copyright: Matters of Activity

Material Form Function

Projects From a historical perspective, modern culture and technology have been extensively built on passivated materials, like concrete, steel, plywood or glass, resulting in anthropogenic ecological crises. The core objective of »Material Form Function« is to overcome this logic, which considers matter as an exploitable, passive and ahistorical substance.

more

![]()

Fiber tractography delineating the white matter of the brain. Copyright: Lucius Fekonja, adapted by NODE Berlin Oslo.

Cutting

Projects A material guides a cutting tool along its inner boundaries and structure. Take a stonemason splitting a rock: the rock’s internal tensions do most of the work once the cut has been started. Similarly, surgeons and paleontologists, using data from scans and models, make their path within brains or fossils following the lines set by the active material. We understand cutting as healing and shaping rather than the extractive or destructive separation and reunification. Such an approach to material-guided cutting requires concepts and tools that connect the skilled operator with the activity of the material as a partner in the process.

In the axis »From Brain Matter to Function«, we investigate innovative ways of navigating brain surgery, in particular by using biologically inspired neural network models. In the axis »Hybrid Interactions«, we contribute to the future of robotic-assisted surgery automation, digital fossil preparation, and experimental surgical tools based on microscopy techniques. Together, we explore different dimensions of the ›cut‹ in the digital age, integrating predictive models, tools and visualizations in surgery, paleontology and beyond.

more

![]()

Flour Cloud. Copyright: Clemens Winkler, adapted by NODE Berlin Oslo

Object Space Agency

Projects In »Object Space Agency«, the researchers of the Cluster of Excellence »Matters of Activity« are gathered to examine the relationships of active materials in the sphere of objects, persons and architectural structures. Material objects appear to be temporally and spatially at once stable and changeable. Check out the brand new project website.

more

![]()

Cellulose in E. coli biofilm. Copyright: Diego Serra & Regine Hengge, adapted by NODE Berlin Oslo.

Weaving

Projects Can bacteria weave? Can architecture become soft? Can humans learn from caterpillars how to develop a more sustainable construction? And how do material processes build communities? In our research, we challenge the common understanding of weaving, as we focus on bacterial cellulose, West-African wild silk cocoons and the use of yarn in architecture. We address relationships of two- or three-dimensional longitudinal elements interconnected by entanglement, interlacing, braiding or classical weaving. Such fiber-based matter can be the product of natural or cultural processes and occur ubiquitously from the nano-scale in biological systems to the macro-scale in architectural contexts. By doing experiments on biological fiber-based matrices and tissues, by upscaling microscopic structures into architectural prototypes and by historical and theoretical investigations, we are redefining woven structures as a material practice running through nature and culture.

more

![]()

Filters. Copyright: NODE Berlin Oslo

Filtering

Projects The project »Filtering« investigates filters using historical, experimental and computational approaches. What information, for example, can be enhanced by new filter techniques?

more